Durch die eingeschränkte Leberfunktion kann es zu einem Mangel an bestimmten Vitaminen, zum Beispiel Vitamin A, D, E, K sowie Spurenelementen wie Zink oder Selen kommen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, ob und welche Nahrungsergänzungsmittel für Sie infrage kommen.

Leberzirrhose: Wie Ernährung den Verlauf beeinflussen kann

Die Leber ist für zahlreiche Stoffwechselprozesse zuständig. Bei einer Zirrhose wird das Lebergewebe zunehmend zerstört und dauerhaft geschädigt. Dadurch ist die Leber in ihrer Funktion eingeschränkt. Das kann dazu führen, dass der Körper Nährstoffe nicht mehr optimal verwerten kann, was das Risiko für eine Mangelernährung erhöht. Daher spielt die richtige Ernährung bei Leberzirrhose eine zentrale Rolle. Erfahren Sie, wie eine angepasste Ernährung zur Unterstützung der Gesundheit aussieht.

► Ernährung bei Enzephalopathie

► Passende Produkte bei Leberzirrhose

Leberzirrhose: Einfluss auf die Ernährung

Die Leber übernimmt zahlreiche wichtige Aufgaben im Stoffwechsel: Sie speichert und verarbeitet Nährstoffe, bildet lebenswichtige Eiweiße, reguliert den Zucker- und Fettstoffwechsel und entgiftet den Körper.

Bei einer Leberzirrhose ist die Leber jedoch zunehmend in ihrer Funktion eingeschränkt. Im Verlauf der chronischen Erkrankung verhärtet sich nach und nach das Gewebe des Organs, sodass es schrumpft – Ärzte sprechen von einer Schrumpfleber (Leberzirrhose).

Das hat direkte Auswirkungen auf den Stoffwechsel sowie den Nährstoffhaushalt des Körpers und damit auch auf die Ernährung.

Probleme mit der Nahrungsaufnahme:

Appetitlosigkeit, Übelkeit, Bauchschmerzen, Blähungen und ein frühes Sättigungsgefühl können das Essen bei Leberzirrhose deutlich einschränken.

Ungewollter Gewichtsverlust:

Aufgrund des erhöhten Energiebedarfs und der nicht ausreichenden Zufuhr an Energie und Protein tritt ein Gewichtsverlust auf.

Mangelernährung:

Die Aufnahme und Verwertung wichtiger Nährstoffe sind beeinträchtigt, was zu einer Unterversorgung führt.

Verlust von Muskelmasse (Sarkopenie):

Bei Energiemangel greift der Körper verstärkt auf Muskelproteine als Energiequelle zurück, sodass die Muskeln abgebaut (Sarkopenie) werden.

Zusätzlich können durch die Leberzirrhose Komplikationen entstehen, bei denen eine besondere Diät erforderlich ist:

- Bauchwassersucht (Aszites): Durch den gestörten Eiweiß- und Flüssigkeitshaushalt sammelt sich vermehrt Flüssigkeit im Bauchraum an. Das führt zu einem unangenehmen Völlegefühl, erschwert die Nahrungsaufnahme und kann das Risiko für Infektionen erhöhen. Hier ist eine angepasste Ernährung essenziell, um weitere Wassereinlagerungen zu vermeiden.

- Hepatische Enzephalopathie: Dabei kann die geschädigte Leber im fortgeschrittenen Stadium giftige Stoffwechselprodukte wie Ammoniak nicht mehr ausreichend abbauen. Diese reichern sich im Blut an und können die Gehirnfunktion beeinträchtigen. Um die Bildung von giftigem Ammoniak im Körper zu reduzieren, gibt es spezielle Ernährungsempfehlungen.

Ernährung bei Leberzirrhose: Darauf müssen Sie achten

Eine bewusste Ernährung kann den Verlauf einer Leberzirrhose positiv beeinflussen und dazu beitragen, Beschwerden zu lindern. Dazu muss der Körper mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt werden.

Wichtig ist dabei nicht nur, was Sie essen, sondern auch, wie die Mahlzeiten über den Tag verteilt sind. Die Empfehlungen zum Essen sind bei allen Stadien der Leberzirrhose gültig, auch im Endstadium.

Allgemeine Ernährungsempfehlungen bei Lebezirrhose

Die folgenden Punkte helfen Ihnen, damit Sie ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind:

Achten Sie darauf, dass sie genügend Kalorien zu sich nehmen. Die DGEM (Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin) empfiehlt Patienten, bei Leberzirrhose täglich 30 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht zu essen.

Früher wurde eine eiweißarme Ernährung bei Leberzirrhose empfohlen. Heute ist jedoch bekannt, dass Menschen mit Leberzirrhose reichlich Eiweiß aufnehmen sollten, um den Muskelabbau zu verhindern und die Leber zu stabilisieren. Die DGEM empfiehlt 1,2-1,5 g Protein pro kg Körpergewicht täglich über die Nahrung aufzunehmen. Essen Sie daher möglichst zu jeder Mahlzeit ein eiweißreiches Lebensmittel, zum Beispiel Milchprodukte, Fleisch, Eier, Nüsse, Hülsenfrüchte oder Sojaprodukte.

Eine zu hohe Salzaufnahme begünstigt Wassereinlagerungen im Körper und ist insbesondere bei Bauchwassersucht (Aszites) zu vermeiden. Streichen Sie Fertigprodukte, gesalzene Snacks und stark verarbeitete Lebensmittel möglichst von Ihrem Speiseplan.

Gehärtete Fette, die zum Beispiel in frittierten Speisen, Wurstwaren oder Backwaren enthalten sind, werden häufig schlecht vertragen und belasten die Leber. Dennoch benötigt Ihr Körper Fette. Setzen Sie daher auf gesunde Fette aus pflanzlichen Ölen, Nüssen oder Fisch.

Alkohol ist eine zusätzliche Belastung für die ohnehin geschädigte Leber und sollte vollständig gemieden werden.

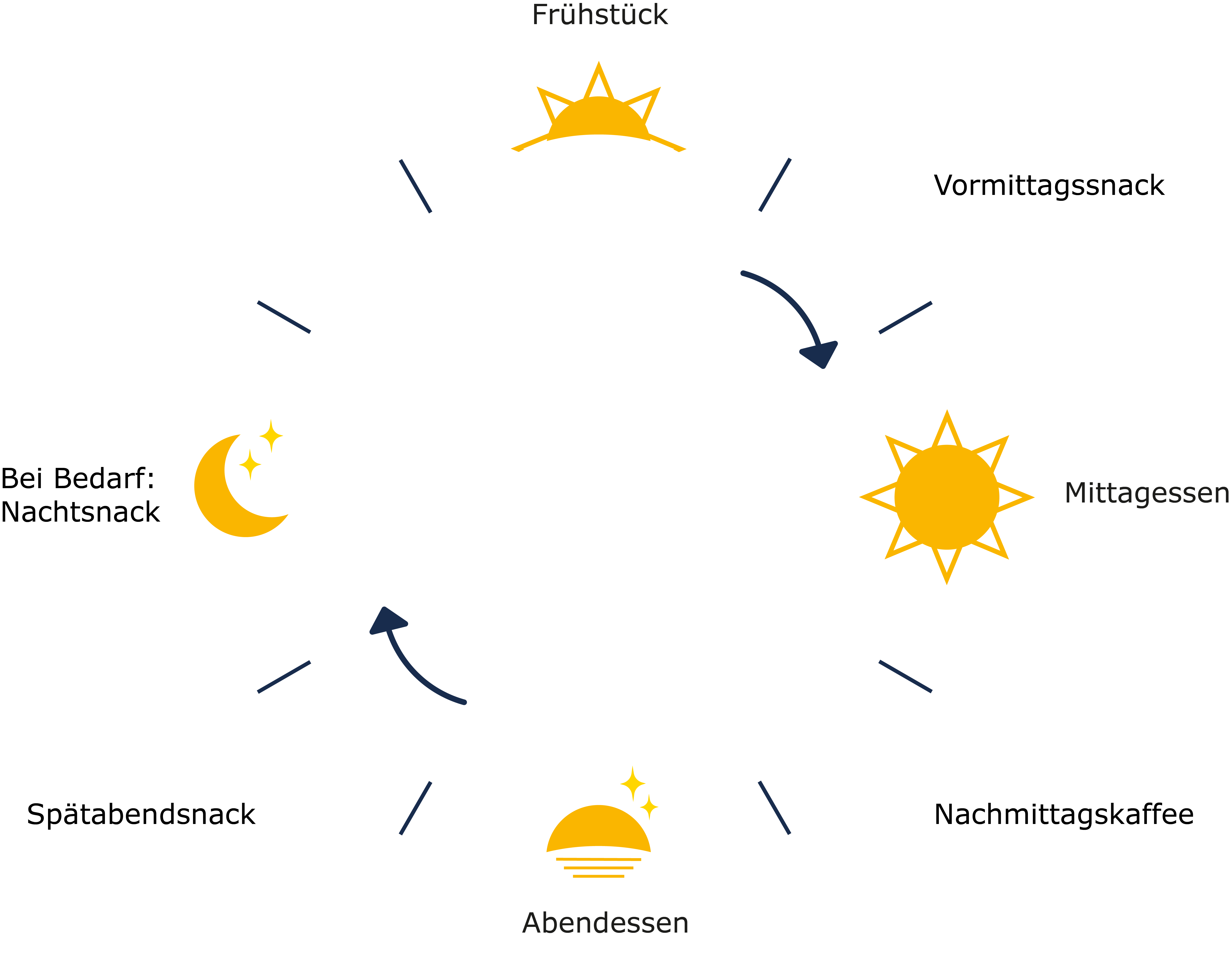

Neben der Auswahl der richtigen Lebensmittel spielt auch die Verteilung der Mahlzeiten über den Tag eine entscheidende Rolle: Essen Sie bei Leberzirrhose täglich mehrere kleine Mahlzeiten. Das hilft Ihnen dabei, sich gleichmäßig mit Energie zu versorgen und genügend Kalorien aufzunehmen.

Oftmals wird auch ein Spätabendsnack empfohlen, bevor Sie zu Bett gehen. Damit können Sie den nächtlichen Abbau von Muskelmasse vermeiden. Geeignet sind zum Beispiel ein Becher Fruchtjoghurt oder eine Scheibe Knäckebrot mit Quark.

Falls Sie nachts aufwachen, können Sie zudem zu einem Snack greifen, den Sie zuvor auf Ihrem Nachttisch platziert haben.

Denken Sie daran:

Essen Sie, was Ihnen guttut und was Sie gut vertragen! Und achten Sie darauf, Ihre Mahlzeiten gründlich durchzukauen. Das ist nicht nur empfehlenswert, wenn Sie vergrößerte Venen in der Speiseröhre (Ösophagusvarizen) haben.

Richtige Ernährung bei Leberzirrhose mit Aszites

Bei einer Leberzirrhose mit Bauchwassersucht (Aszites) gibt es gezielte Empfehlungen zur Ernährung, die die Beschwerden lindern und weitere Flüssigkeitsansammlungen reduzieren können. Dazu gehören:

Eine salzarme Ernährung ist essenziell, da Salz (Natrium) die Wassereinlagerung im Körper fördert. Das bedeutet, Sie sollten gesalzene Fertiggerichte, Konserven, Wurstwaren und gesalzene Snacks meiden und stattdessen frische, unverarbeitete Lebensmittel bevorzugen. Zum Würzen eignen sich Kräuter und Gewürze ohne Salz.

In fortgeschrittenen Stadien kann es notwendig sein, die tägliche Trinkmenge einzuschränken, insbesondere wenn der Natriumspiegel im Blut stark gesenkt ist. Die genaue Menge erfahren Sie von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

Blähende Speisen wie Hülsenfrüchte, Kohl oder stark kohlensäurehaltige Getränke können das Völlegefühl verstärken. Testen Sie diese Lebensmittel auf ihre Verträglichkeit und reduzieren Sie sie, falls nötig.

Bei Flüssigkeitsansammlung im Bauchraum (Aszites) besteht ein erhöhtes Risiko für Infektionen, insbesondere für die spontane bakterielle Peritonitis (SBP), schwere bakterielle Infektion des Bauchfells. Verzichten Sie daher auf rohes Fleisch, rohen Fisch oder nicht-pasteurisierte Milchprodukte (Rohmilchprodukte), um das Infektionsrisiko zu reduzieren.

Kontrollieren Sie außerdem täglich Ihr Gewicht. Das kann helfen, eine zunehmende Wassereinlagerung frühzeitig zu erkennen. Ein plötzlicher, schneller Gewichtsanstieg ist ein Zeichen für eine verstärkte Flüssigkeitsansammlung und sollte ärztlich abgeklärt werden.

Ernährung bei Enzephalopathie

Bei der hepatischen Enzephalopathie reichern sich giftige Stoffwechselprodukte wie Ammoniak im Blut an und beeinträchtigen die Gehirnfunktion. Dies kann zu Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit, Schläfrigkeit oder im schlimmsten Fall zu Bewusstseinsstörungen führen.

Das Ziel ist es, über die Ernährung die Ammoniakbelastung zu verringern. Dazu sind folgende Punkte hilfreich:

Zwar ist eine ausreichende Eiweißzufuhr wichtig, um einen Muskelabbau zu verhindern. Jedoch sollten Sie vermehrt auf pflanzliche Eiweißquellen (zum Beispiel Hülsenfrüchte oder Nüsse) und Milchprodukte setzen. Hülsenfrüchte und Nüsse erhöhen zusätzlich die Ballaststoffzufuhr und verbessern dadurch die Bindung und Ausscheidung von Ammoniak über den Darm.

Bei einer hepatischen Enzephalopathie werden vermehrt verzweigtkettige Aminosäuren bei der Eiweißzufuhr empfohlen. Bei Patienten, die ihren Eiweißbedarf aufgrund einer hepatischen

Enzephalopathie nicht allein mit oraler Kost decken können, kann Trinknahrung mit einem erhöhten Proteingehalt eingesetzt werde

Ein Zinkmangel ist bei Leberzirrhose häufig und kann die Entgiftung von Ammoniak verschlechtern. In Absprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin kann eine gezielte Zinkergänzung sinnvoll sein.

Probiotische Lebensmittel (wie Joghurt oder fermentiertes Gemüse) unterstützen dabei, die Darmflora zu verbessern und die Produktion von Ammoniak im Darm zu reduzieren.

Da längere Fastenphasen die Ammoniakbildung im Körper begünstigen, sind mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt sinnvoll. Nehmen Sie zudem eine leichte, eiweißhaltige Spätmahlzeit vor dem Schlafengehen ein.

Bitte denken Sie daran: Jede Ernährungsanpassung sollte individuell erfolgen und eng mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin abgestimmt werden. Eine Ernährungstherapie kann hier hilfreich sein.

Trinknahrung bei Leberzirrhose

Manchmal ist es schwierig, bei einer Leberzirrhose den täglichen Energie- und Nährstoffbedarf allein über feste Nahrung zu decken. Betroffene essen oft zu wenig, weil sie keinen Appetit haben, früh satt sind oder mit Verdauungsproblemen kämpfen.

In solchen Fällen kann Trinknahrung eine sinnvolle Ergänzung sein, um Mangelernährung bei Leberzirrhose vorzubeugen und die Versorgung mit wichtigen Nährstoffen wie Eiweiß sicherzustellen.

Vorteile von Trinknahrung bei Leberzirrhose:

- Energie- und Eiweißversorgung: Trinknahrung enthält konzentrierte Nährstoffe in kompakter Form und kann helfen, den Kalorien- und Eiweißbedarf zu decken, ohne große Mengen essen zu müssen.

- Erleichterung bei Appetitlosigkeit und Verdauungsproblemen: Flüssige Nahrung ist oft leichter verdaulich und kann einfacher aufgenommen werden als feste Speisen.

- Besonders vorteilhaft bei Aszites: Da bei Bauchwassersucht oft ein starkes Völlegefühl besteht, kann Trinknahrung helfen, die benötigte Energie in kleinen Portionen zuzuführen.

- Spezielle Zusammensetzungen möglich: Es gibt Trinknahrungen mit angepasstem Eiweiß- und Fettgehalt, die gezielt auf die Bedürfnisse von Menschen mit Lebererkrankungen abgestimmt sind.

Diese Produkte sind besonders bei Leberzirrhose geeignet*

*Um das passende Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ernährungsberater.

Sprechen Sie mit einer Ärztin, einem Arzt oder einer Ernährungsberatung, um sicherzustellen, dass die Zusammensetzung der Trinknahrung Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. In vielen Fällen kann

Trinknahrung eine wertvolle Unterstützung sein, um die Lebensqualität zu erhalten und Mangelzustände zu vermeiden.